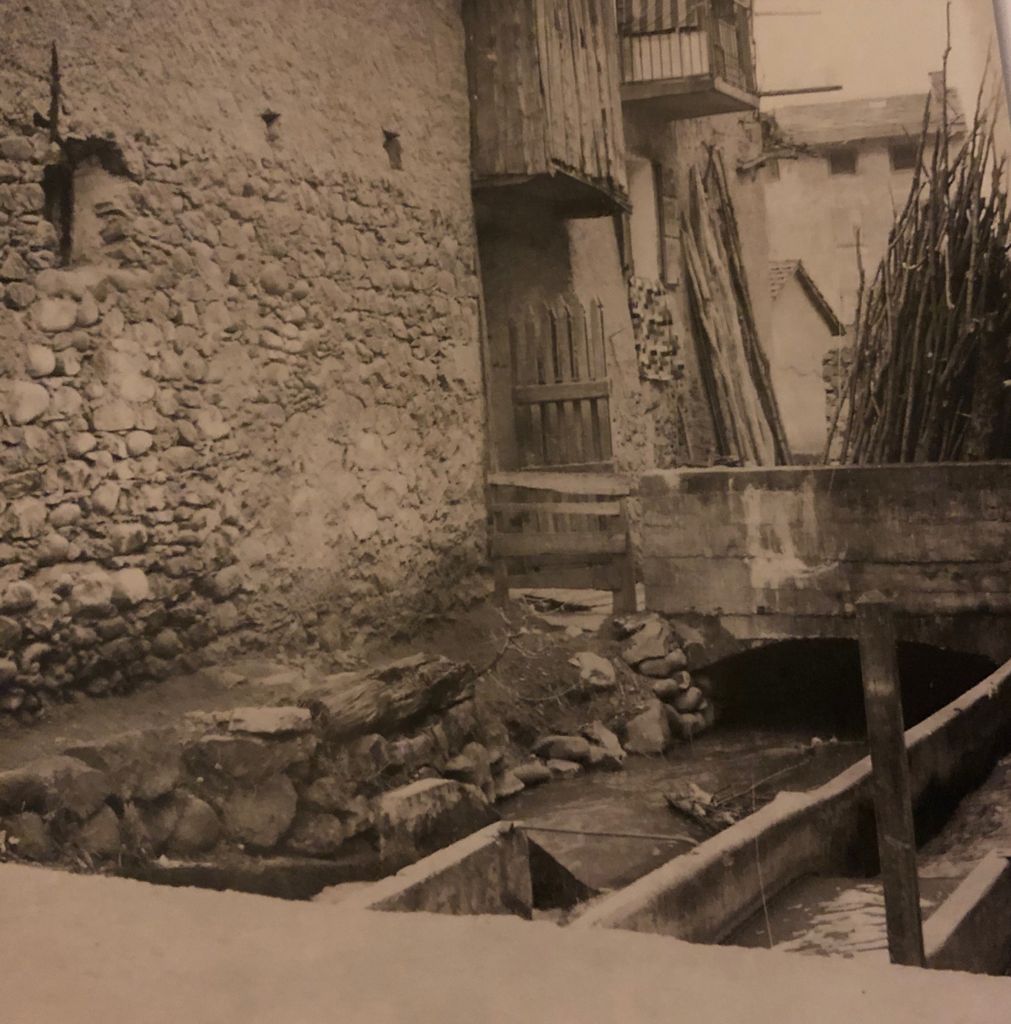

Dai documenti presentati per difendere il diritto all’utilizzo gratuito dell’acqua emerge una preziosa fotografia della Lavis nei primi anni del Novecento e una testimonianza di come è cambiato nel corso dei secoli il rapporto fra Lavis e il suo torrente

Lavis.

Trento, 28 febbraio 1930 VIII.

Con queste parole termina la relazione con la quale i lavisani chiedevano al Governo Italiano il riconoscimento del diritto di deviare l’acqua dell’Avisio per l’irrigazione delle campagne senza pagare alcun canone.

Tale diritto gratuito era stato messo in discussione dal nuovo Stato italiano che voleva imporre ai lavisani una nuova tassa. Gli interessati produssero una corposa raccolta di documenti e testimonianze per difendere quanto era stato concesso loro dai precedenti governi austriaci.

Grazie a questi documenti è possibile fare una fotografia della Lavis del 1930 ma anche ricostruire la storia di come sia cambiato il rapporto fra la popolazione e le acque dell’Avisio nei secoli precedenti.

Il sistema delle rogge

Nelle prime pagine del documento possiamo vedere come era la situazione nei primi anni del Novecento.

…Il residuo di acqua si ramifica nelle rogge di Lavis, le quali suddivise in parecchi parecchi canali per i molteplici usi interni della Borgata, scorrono in due rami principali…

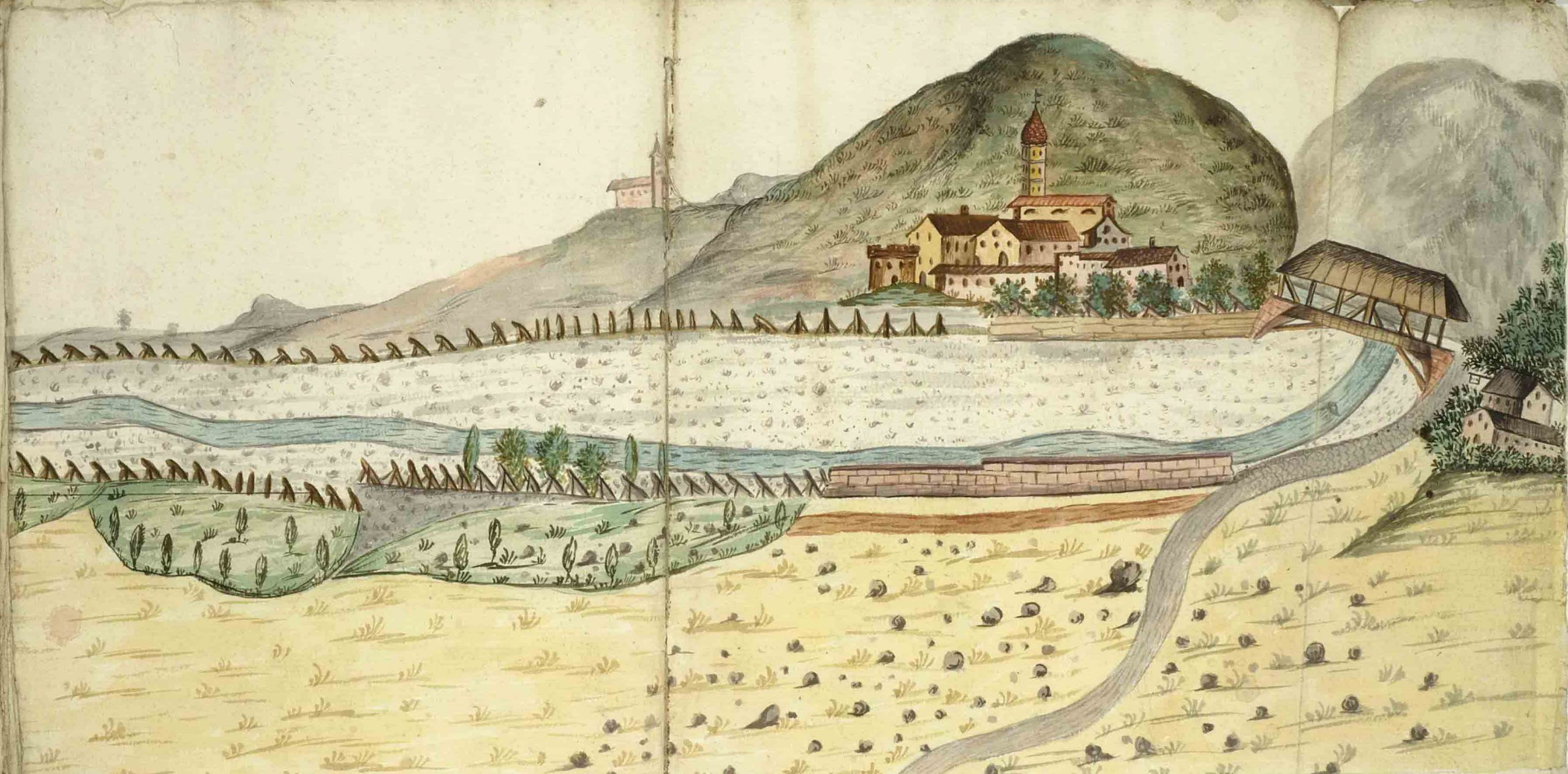

Queste due rogge principali sono quella chiamata degli Ospli e quella dell’Ischiello. Da queste due si diramano poi numerosi canali secondari che portano l’acqua in tutte le zone del paese.

Questa vasta rete di canali ha da secoli fornito l’acqua per irrigare le campagne della piana di Lavis e per fornire forza motrice alle numerose attività artigianali della Borgata.

Sempre nella relazione troviamo scritto che:

Dalle epoche più antiche fino al 1813

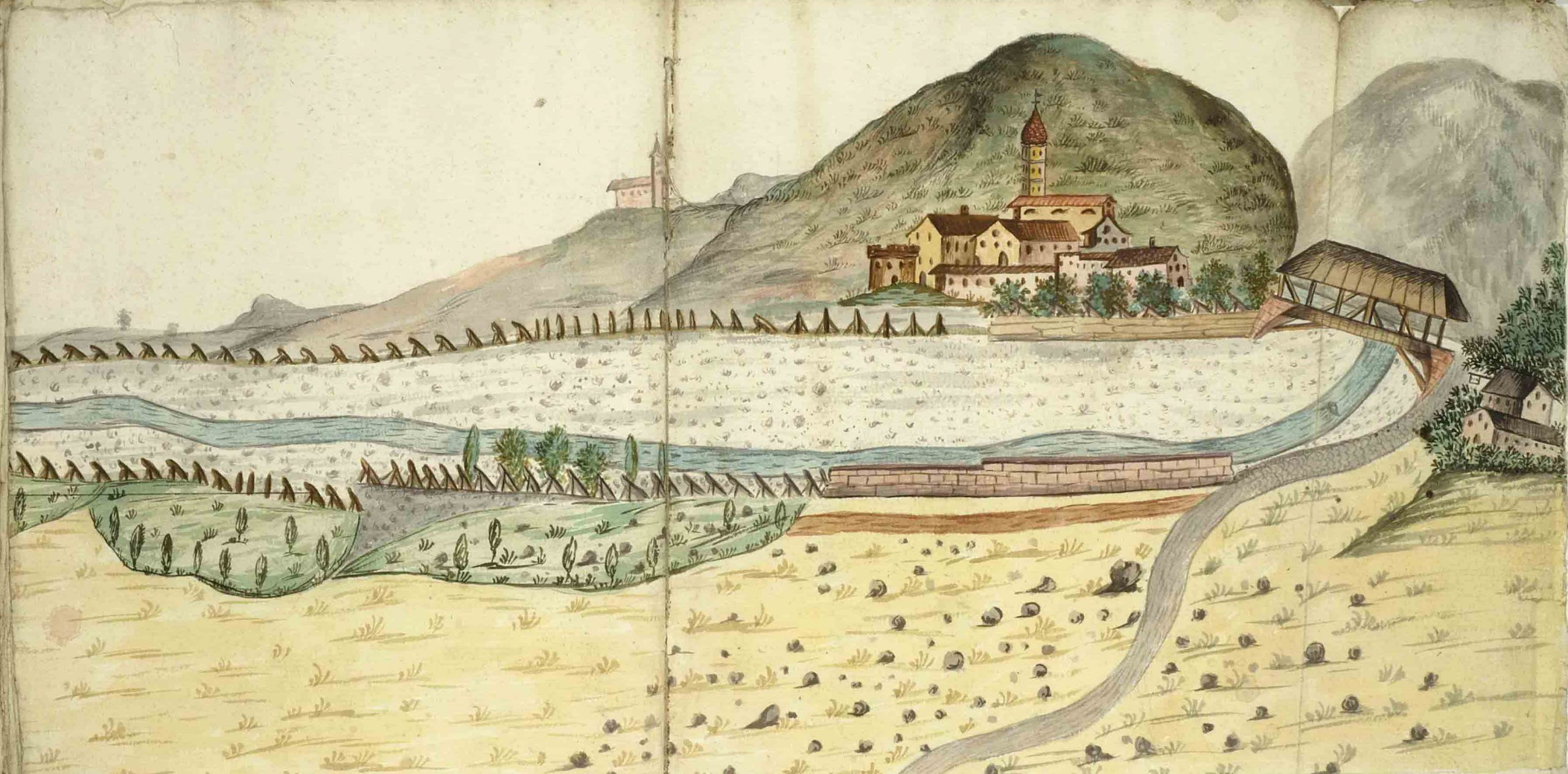

Nel documento del 1930 viene ripercorsa anche l’evoluzione dell’utilizzo e della regimazione delle acque dell’Avisio. Già nel Medioevo queste venivano captate e utilizzate come forza motrice per molini, officine da fabbro, segherie e altro. Lungo questi assi e intorno a questi primi opifici si sviluppò il moderno paese di Lavis che fino a quel momento era formato da poche case arroccate attorno al Dos Paion.

All’epoca il fiume non era arginato e a Lavis si ramificava in più corsi sfociando nell’Adige nei pressi di Nave San Felice (Maso Callianer).

Solo verso la fine del XVIII secolo la foce venne spostata più a sud, presso l’attuale Ponte dei Vodi. Ciò permise agli abitanti di Lavis di guadagnare spazio per insediare attività economiche e per nuovi terreni agricoli. Le condizioni degli opifici e delle nuove campagne erano però assai precarie in quanto soggette ai capricci del torrente Avisio. Divenne quindi necessario pensare a un sistema di arginazione, cosa che avvenne a partire dal 1813.

I primi lavori di bonifica, dal 1813 al 1879

Con il decreto della Prefettura del Regno Italico in Trento n. 1646, datato 15 febbraio 1813, partirono ufficialmente i lavori per la bonifica della zona di Lavis.

Tra le altre cose questo decreto istituì il Consorzio Avisiano che aveva il compito di provvedere a una arginazione stabile dell’Avisio e a una distribuzione delle acque che rispondesse al fabbisogno delle attività industriali e agricole.

La costruzione degli argini e la realizzazione di nuove prese dell’acqua assicurarono a tutta la zona le condizioni di stabilità nella fornitura dell’acqua che consentirono un ulteriore sviluppo delle attività sia in ambito industriale sia in quello agricolo.

In questo periodi si apportarono decisi miglioramenti anche all’acquedotto comunale.

La terza fase, dal 1879 al 1930

Nel 1870 venne istituito l’Ente Regolamento dell’Adige che aveva lo scopo di gestire tutte le funzioni di bonifica e sistemazione delle acque nella Valle dell’Adige. Fu questo ente che, tra le altre cose, decise di costruire uno sbarramento sull’Avisio per trattenete le ghiaie e altri materiali: era la Serra di San Giorgio, o – per i lavisani – “El Zambel”. A completamento di questa monumentale opera si decise la costruzione di alcune briglie più a valle.

Uno degli effetti indesiderati di questi lavori fu l’abbassamento dell’alveo dell’Avisio a valle di queste opere, che compromise il funzionamento delle vecchie prese d’acqua. Queste rimanevano spesso in secca lasciando senza acqua le rogge che alimentavano le attività e irrigavano le campagne di Lavis.

In seguito alle rimostranze del Consorzio Avisiano, del Comune di Lavis e di tutti gli interessati che arrivarono a rivolgersi al Supremo Tribunale Amministrativo di Vienna, venne riconosciuto il diritto all’uso delle acque. Lo Stato stesso, a mezzo dell’Ente Regolamento dell’Adige, provvide alla costruzione di un apposito canale per captare l’acqua dell’Avisio presso la briglia di Maso Franch e portarla fino all’antica presa presso il piazzale di Loreto. In questo modo veniva garantita l’alimentazione delle antiche rogge.

Leggi anche – La Serra di San Giorgio al Zambel

Il Consorzio di irrigazione sponda destra

L’abbassamento dell’alveo però aveva reso impossibile l’irrigazione delle nuove campagne che erano nate lungo la sponda destra del torrente.

La zona in questione era una superficie di circa 70 ettari che vista la particolare esigenza e dislocazione rese necessaria la costituzione di un apposito consorzio, il Consorzio di irrigazione sponda destra. A tale consorzio venne riconosciuto il diritto all’utilizzo di 700 litri d’acqua al minuto secondo.

Il Consorzio Aicheri

Per provvedere in modo adeguato anche a queste esigenze venne istituito, come filiazione del Consorzio Avisiano, lo speciale Consorzio Aicheri. A questo fu riconosciuto un diritto ad utilizzare 100 litri d’acqua al minuto secondo per provvedere ai bisogni di irrigazione di una superficie di circa 50 ettari.

La disputa

Nel documento ancora si legge che tutto questo fabbisogno di acqua era pari ad almeno 2.500 metri cubi al minuto secondo e che, se non fosse stato chiaramente concesso dal precedente governo austriaco, questo non avrebbe mai accettato e sostenuto la spesa per la realizzazione del costoso canale che doveva garantirne addirittura 3.300.

L’area totale da irrigare era pari a 456 ettari e come visto sopra erano numerose anche le attività economiche che avevano bisogno della forza dell’acqua per far muovere i macchinari.

Nei secoli le battaglie dei lavisani per difendere la loro acqua sono state innumerevoli e quella citata in questo articolo è stata solo una delle tante. La cosa interessante è che i documenti citati sopra sono una testimonianza unica e ufficiale che riporta in maniera precisa la situazione nel 1930 e ricostruisce il rapporto di Lavis con l’Avisio negli ultimi secoli.

In tempi più recenti sono sorte altre dispute sempre legate allo sfruttamento delle acque dell’Avisio, ma sono storie che vi racconteremo un’altra volta.

Leggi anche – “Resti l’Avisio dove Dio lo ha messo”: quando i lavisani difesero il loro torrente

Forse ti può interessare anche:

Tra miniere e natura alla scoperta delle vie dei Canopi

Tra miniere e natura alla scoperta delle vie dei CanopiQuattro uscite, per conoscere il patrimonio.

La tragedia di Stava, 39 anni fa: il ricordo nel racconto dei vigili del fuoco di Lavis

La tragedia di Stava, 39 anni fa: il ricordo nel racconto dei vigili del fuoco di LavisL’onda assassina si abbatté con un.

Tornano i Porteghi e Spiazi. E quest’anno sfila anche il corteo dell’imperatore

Tornano i Porteghi e Spiazi. E quest’anno sfila anche il corteo dell’imperatoreGrazie a 500 volontari e la.

La distruzione dell’antica torre sul Dos Paion

La distruzione dell’antica torre sul Dos PaionUn gesto che poteva rivelarsi molto.

Anche la Comunità Rotaliana Königsberg ha i suoi Giochi senza frontiere

Anche la Comunità Rotaliana Königsberg ha i suoi Giochi senza frontiere5 squadre di giovani ragazzi rappresentanti.

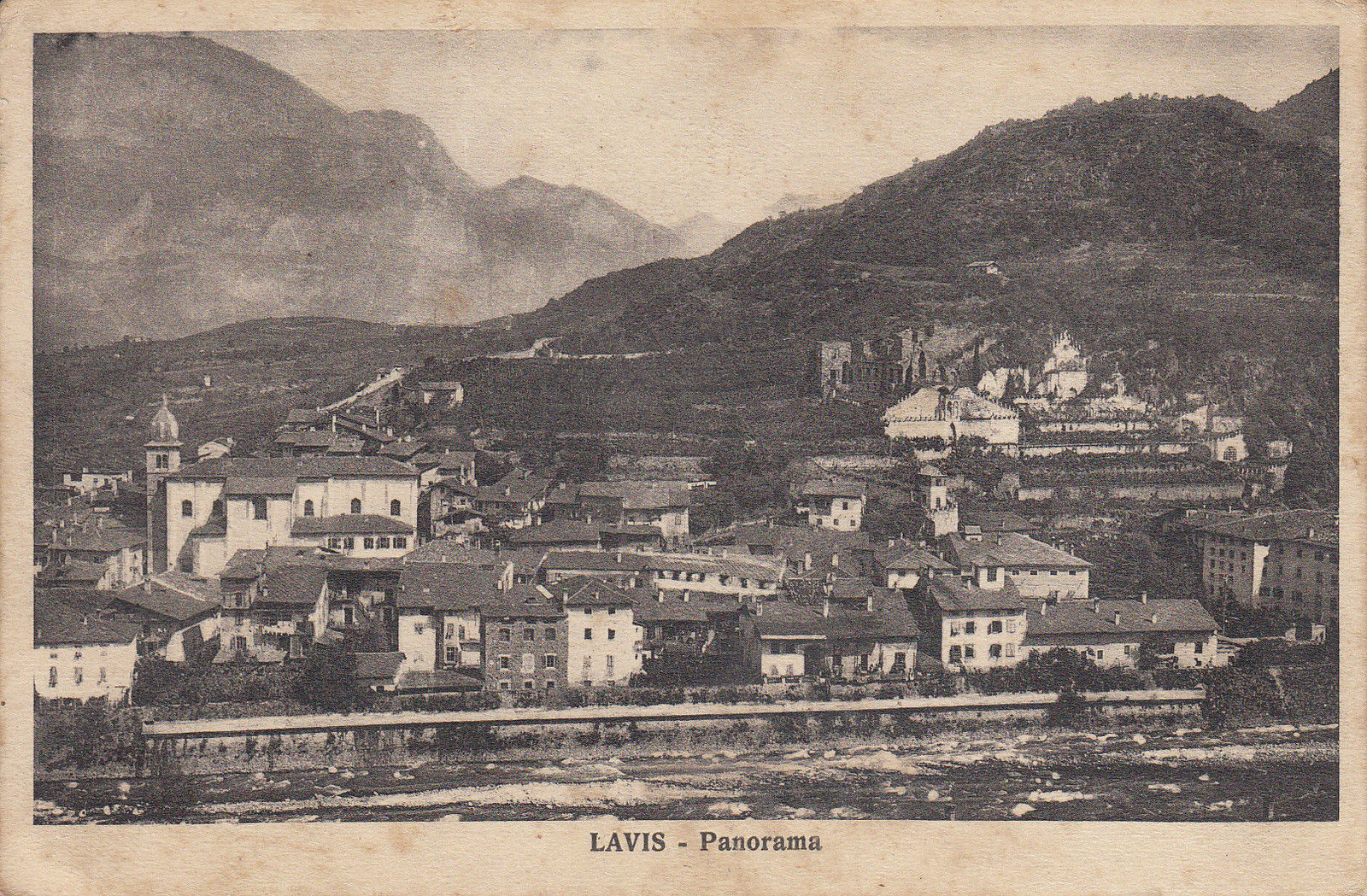

La mappa del 1773, una fotografia di Lavis fra medioevo ed età Modena

La mappa del 1773, una fotografia di Lavis fra medioevo ed età ModenaQuesto articolo fa parte del progetto.

Lascia un commento